Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837)

Ключевые понятия:

летопись, предание, лиро-эпическое произведение, баллада

А. С. Пушкин – великий русский поэт, прозаик, драматург, создатель современного русского литературного языка.

Начальное образование Пушкин получил дома, его обучением и воспитанием занимались домашние учителя и гувернёры-французы.

В 12 лет Пушкин поступил в Царскосельский лицей, где проучился шесть лет. Образование, которое получали лицеисты, приравнивалось к высшему, в будущем они должны были стать государственными чиновниками высокого ранга.

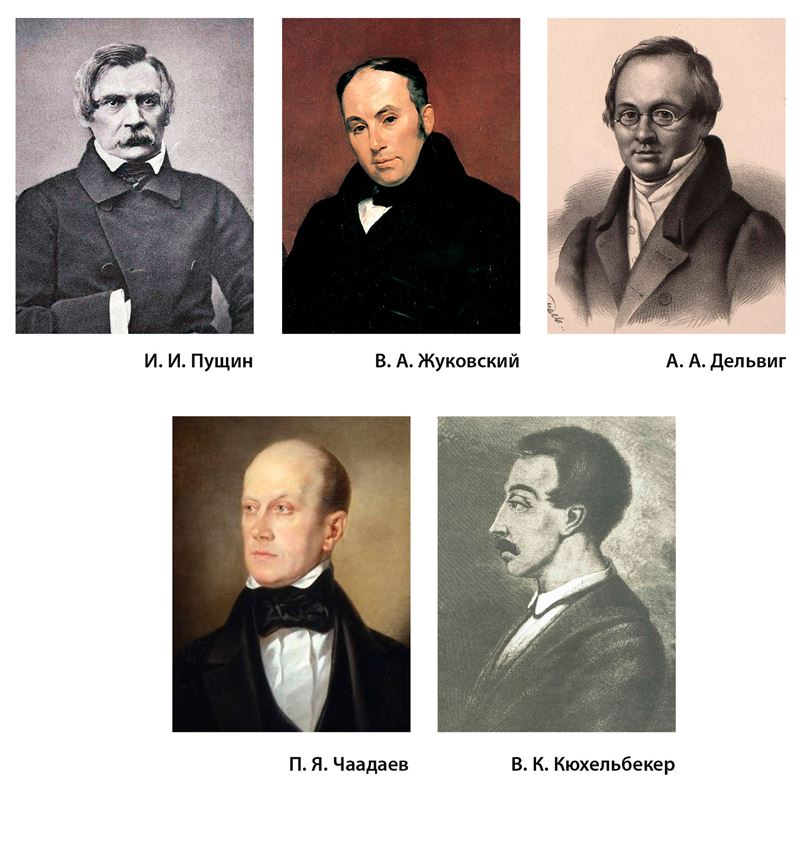

В лицее Пушкин начал писать стихи. Здесь он почувствовал себя поэтом. Талант его был признан товарищами по лицею, среди которых были Иван Пущин, Антон Дéльвиг, Вильгельм Кюхельбéкер. Эту дружбу и тёплые воспоминания о лицейских годах поэт сохранил на всю жизнь.

В 1817 году учёба была завершена, Пушкин поступил на службу в Коллегию иностранных дел в Санкт-Петербурге. Он вёл активную светскую жизнь, посещал театры, балы, стал участником литературных кружков «Арзамас» и «Зелёная лампа». В 1820 году Пушкин завершил свою первую поэму «Руслан и Людмила». Она имела большой успех. Признанный поэт того времени В. А. Жуковский подарил Пушкину свой портрет, на оборотной стороне которого написал: «Победителю-ученику от побеждённого учителя в тот высокоторжественный день, в который он окончил свою поэму „Руслан и Людмила“».

В годы жизни в Санкт-Петербурге Пушкин создал стихотворения «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», в которых он воспевал «мечту прекрасную свободы» и выступал против самодержавной власти и крепостничества. «Пушкина надобно сослать в Сибирь: он наводнил Россию возмутительными стихами; вся молодёжь наизусть их читает», – таково было решение царя Александра I. Однако вместо Сибири Пушкина отправили на юг Российской империи, благодаря хлопотам его друзей. Формально это была не ссылка, а перевод по службе: Пушкин не лишался своей должности, а лишь переводился в отдалённые от столицы места.

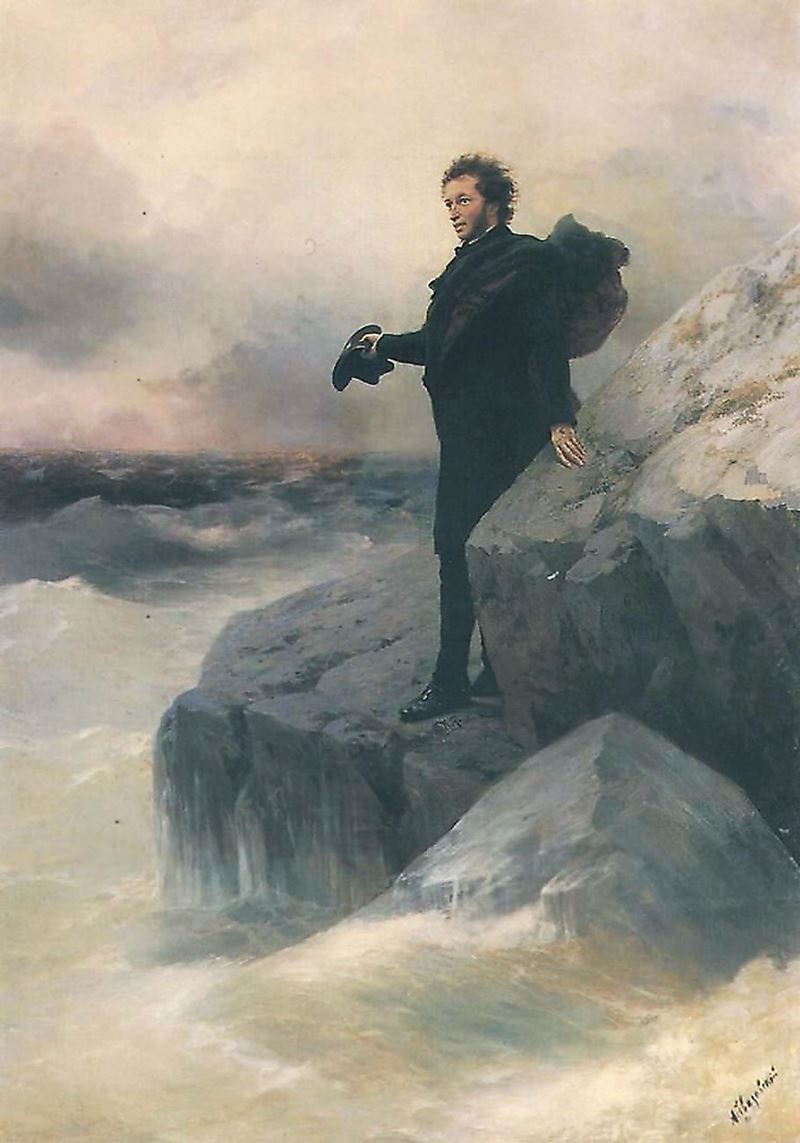

На юге Пушкин провёл четыре года: с 1820 по 1824 гг. За это время он объездил юг Украины, Молдавию, Крым, Кавказ. Новые впечатления, размышления над своей судьбой вдохновили поэта на создание множества лирических стихотворений, исторической баллады «Песнь о вещем Олеге» и цикла южных поэм: «Братья-разбойники», «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы». В Кишинёве в мае 1823 года Пушкин начал писать роман в стихах «Евгений Онегин».

Южный период сыграл важную роль в жизни и творчестве Пушкина. Выдающийся учёный, исследователь творчества Пушкина, Ю. М. Лотман писал: «В годы южной ссылки имя Пушкина сделалось известным всей читающей России. Он узнал, что такое успех и слава».

Задания

УЧЕБНОЕ МИНИ-ИССЛЕДОВАНИЕ

Памятники А. С. Пушкину установлены более чем в 40 странах. Есть памятник Пушкину и в Эстонии. С помощью ресурсов Интернета выясните, в каком городе и когда этот памятник был установлен, кто его автор. Узнайте о тех родственниках Пушкина, чья жизнь тесно связана с этим городом. Создайте виртуальную стену Padlet и разместите на ней собранную информацию. Работа может быть выполнена как индивидуально, так и в паре или в группе.

Э-ЗАДАНИЕ 87

УЧИМСЯ СЛУШАТЬ

Ознакомьтесь с информацией рубрики «Для справки» и прослушайте текст. Ответьте на вопросы.

- Почему Пушкин мечтал увидеть Киев?

- Что привлекло внимание поэта в Киеве?

- Почему Пушкин стал изучать труды Карамзина?

- Каким историческим источником пользовался Карамзин, составляя жизнеописание князя Олега?

- О чём должен был свидетельствовать щит, повешенный Олегом на вратах Царьграда?

- Почему князю дали прозвище «вещий»?

- Какое произведение создал Пушкин, вдохновлённый образом князя Олега?

ДЛЯ СПРАВКИ

Киевская Русь –

раннефеодальное древнерусское государство 9–12 вв. со столицей в Киеве.

Курган –

могильный холм у древних народов. Курганы славян, раскопанные археологами, многое рассказывают о древних временах: здесь находят оружие, украшения, посуду и другие вещи, по которым можно судить о жизни древних славян.

Князь Олег –

древнерусский князь, предводитель боевой дружины, правил в Киеве с 882 по 912 годы. Совершил победоносные походы в Византию в 907 и 911 годах. В знак победы он прибил свой щит на врата Царьграда.

Византия, Византийская империя –

государство 4–15 вв., образованное при распаде Римской империи в её восточной части. Столица Константинополь (русское название – Царьград). Сейчас на месте Константинополя расположен крупнейший город Турции – Стамбул.

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) –

писатель, историк, создатель 12-томной «Истории государства Российского».

«Повесть временных лет» –

наиболее ранняя из сохранившихся в полном объёме русских летописей; создана монахом Нестором в Киево-Печéрском монастыре на рубеже 11–12 веков.

ЭЛЕКТРОННАЯ ХРЕСТОМАТИЯ

Прочитайте «Сказание о смерти князя Олега» из летописи «Повесть временных лет». Ответьте на вопросы и выполните задания.

- Подберите синонимы к словам волхв и кудесник.

- Почему летописец никак не характеризует волхва? Как это связано с особым видением героя в летописных сказаниях?

- Прочитайте диалог Олега с кудесником. Что значат строки «запали слова эти в душу Олегу»?

- Как Олег отреагировал на предсказание кудесника?

- Как Олег отреагировал на сообщение конюха о смерти коня?

- Чем заканчивается эпизод, в котором Олег едет прощаться с конём?

- Какие слова и выражения подбирает летописец, чтобы показать, как тяжело народ перенёс известие о смерти князя Олега?

- Что, по-вашему, в этом сказании могло поразить воображение Пушкина?

Сказание –

в древнерусской литературе: повествовательное произведение исторического или легендарного характера.

Э-ЗАДАНИЕ 88

1. Одним из первых летописцев был

- Кирилл

- Нестор

- Мефодий

2. «Повесть временных лет» была создана в

- Новгороде

- Киеве

- Царьграде

3. В «Повести временных лет» описан

- хазарский поход Олега

- византийский поход Олега

- турецкий поход Олега

4. В честь победы над византийцами Олег

- прибил щит к воротам Царьграда

- основал город Киев

- построил Софийский собор

5. Волхвы напророчили Олегу

- победу над Византией

- смерть от любимого коня

- победу над хазарами

Песнь о вещем Олеге

Как ныне сбирается вещий Олег

Отмстить неразумным хозарам,

Их сёлы и нивы за буйный набег

Обрёк он мечам и пожарам;1

С дружиной своей, в цареградской броне ,

Князь по полю едет на верном коне.

Из тёмного леса навстречу ему

Идёт вдохновенный кудесник,

Покорный Перуну старик одному,

Заветов грядущего вестник,2

В мольбах и гаданьях проведший весь век.

И к мудрому старцу подъехал Олег.

«Скажи мне, кудесник, любимец богов,

Что сбудется в жизни со мною?

И скоро ль, на радость соседей-врагов,

Могильной засыплюсь землёю?

Открой мне всю правду, не бойся меня:

В награду любого возьмёшь ты коня».

«Волхвы не боятся могучих владык,

А княжеский дар им не нужен;

Правдив и свободен их вещий язык

И с волей небесною дружен.

Грядущие годы таятся во мгле;

Но вижу твой жребий на светлом челе.

Запомни же ныне ты слово моё:

Воителю слава – отрада;

Победой прославлено имя твоё;

Твой щит на вратах Цареграда;

И волны и суша покорны тебе;

Завидует недруг столь дивной судьбе.

И синего моря обманчивый вал

В часы роковой непогоды,

И пращ, и стрела, и лукавый кинжал

Щадят победителя годы…

Под грозной бронёй ты не ведаешь ран;

Незримый хранитель могущему дан.3

Твой конь не боится опасных трудов;

Он, чуя господскую волю,

То смирный стоит под стрелáми врагов,

То мчится по бранному полю.4

И холод и сеча ему ничего…

Но примешь ты смерть от коня своего».

Олег усмехнулся – однако чело

И взор омрачилися думой.

В молчаньи, рукой опершись на седло,

С коня он слезает, угрюмый;

И верного друга прощальной рукой

И гладит и треплет по шее крутой.

«Прощай, мой товарищ, мой верный слуга,

Расстаться настало нам время;

Теперь отдыхай! уж не ступит нога

В твоё позлащённое стремя.5

Прощай, утешайся – да помни меня.

Вы, отроки-други6, возьмите коня,

Покройте попоной, мохнатым ковром;

В мой луг под уздцы отведите;

Купайте; кормите отборным зерном;

Водой ключевою поите».

И отроки тотчас с конём отошли,

А князю другого коня подвели.

Пирует7 с дружиною вещий Олег

При звоне весёлом стакана.

И кудри их белы, как утренний снег

Над славной главою кургана…

Они поминают минувшие дни

И битвы, где вместе рубились они…

«А где мой товарищ? – промолвил Олег, –

Скажите, где конь мой ретивый?

Здоров ли? всё так же ль легóк его бег?

Всё тот же ль он бурный, игривый?»

И внемлет ответу: на холме крутом

Давно уж почил непробудным он сном.

Могучий Олег головою поник

И думает: «Что же гаданье?

Кудесник, ты лживый, безумный старик!

Презреть бы твоё предсказанье!

Мой конь и доныне носил бы меня».

И хочет увидеть он кости коня.

Вот едет могучий Олег со двора,

С ним Игорь и старые гости,

И видят – на хóлме, у брега Днепра,

Лежат благородные кости;

Их моют дожди, засыпает их пыль,

И ветер волнует над ними ковыль.

Князь тихо на череп коня наступил

И молвил: «Спи, друг одинокой!

Твой старый хозяин тебя пережил:

На тризне8, уже недалёкой,

Не ты под секирой ковыль обагришь

И жаркою кровью мой прах напоишь!

Так вот где таилась погибель моя!

Мне смертию кость угрожала!»

Из мёртвой главы гробовая змия,

Шипя, между тем выползала;

Как чёрная лента, вкруг ног обвилась,

И вскрикнул внезапно ужаленный князь.

Ковши круговые9, запенясь, шипят

На тризне плачевной Олега10:

Князь Игорь и Ольга на хóлме сидят;

Дружина пирует у брега;

Бойцы поминают минувшие дни

И битвы, где вместе рубились они.

ДЛЯ СПРАВКИ

1 Время, в которое происходили воспетые автором события, относится к 9 в. Олег выехал с дружиной отомстить врагу.

___

2 Перýн – главный среди древнеславянских богов. Только ему покорен кудесник. Он выступает вестником грядущего, то есть может предсказать будущее. Кудесник видит жребий князя на челе, то есть «читает» судьбу у него на лбу (здесь: жребий – судьба).

___

3 В славянской мифологии покровителем воинов и княжеской власти является Перун. Возможно, говоря о «незримом хранителе», автор имеет в виду именно Перуна.

___

4 Слово «брань» означает «битва, война, сражение»; «бранное поле» – поле боя. Во время боя секлись мечами. Глагол «сечь» означает «наносить удары, поражать», отсюда слово «сеча» – битва.

___

5 Княжеский конь отличался богатым снаряжением: позлащённое, то есть позолоченное стремя, дорогая попона и т. д. Коня могли покрывать и ковром (ковёр был символом роскоши).

6 Отроки-други – младшие члены княжеской дружины, ухаживавшие за конями.

___

7 Пир – большое праздничное застолье, которое могло длиться несколько дней. На него приглашались только самые почётные гости. Среди них – дружинники князя.

___

8 Тризна – погребальное пиршество с сопутствующими ему обрядами, песнями, военными играми. Погибшего воина хоронили вместе с конём. Олег сожалеет, что не его верный конь будет лежать с ним в могиле.

___

9 На пиру пили из ковшей, которые передавали по кругу, что означало единство собравшихся людей.

10 Воины сидят «на тризне плачевной Олега» – это значит, что они только что похоронили князя, оставив над его могилой курган.

Задания

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

- Что на вас произвело большее впечатление – «Предание о смерти князя Олега» или «Песнь о вещем Олеге»? Почему?

- Как вы думаете, что хотел подчеркнуть Пушкин, назвав своё произведение «песнью»?

- Приведите примеры устаревших слов в произведении Пушкина и объясните их значение. С какой целью автор использует эти слова?

- Что делает текст пушкинского произведения образным, живым и эмоциональным?

- Сравните князя Олега в летописном предании с героем пушкинской баллады. Похожи ли они? Обоснуйте свой ответ.

- Как вы думаете, почему в черновом варианте баллады Пушкин называет коня Олега «смирным», в окончательном – «верным»? Что достигается заменой слова?

- Как в диалоге раскрываются отношения «могучего владыки» и «мудрого старца»? Как в этом диалоге раскрываются характеры героев? На чьей стороне автор?

- В черновом варианте баллады кудесник был назван «престарелым», в окончательном – «вдохновенным». Как вы думаете, почему в процессе работы Пушкин заменил слово?

- Каким образом князь Олег пытается обойти судьбу?

- Когда и почему прозвучала резкая оценка кудесника, данная Олегом: «лживый, безумный старик»?

- Какова основная мысль пушкинского произведения?

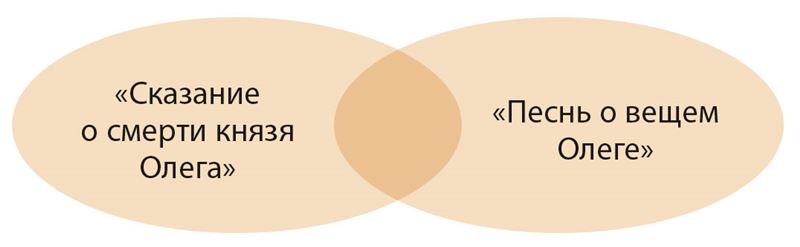

- Дополните схему.

УЧИМСЯ РАЗМЫШЛЯТЬ

Какие пословицы удачно подобраны к балладе, а какие нет? Почему?

Кто никогда не лжёт, того судьба бережёт.

Чему быть, того не миновать.

Не верь судьбе: спасение в борьбе.

От своей судьбы не уйдёшь.

Э-ЗАДАНИЕ 89

- «Ковши круговые, запенясь, шипят на тризне плачевной Олега».

- «Прощай, мой товарищ, мой верный слуга, расстаться настало нам время».

- «Из тёмного леса навстречу ему идёт вдохновенный кудесник».

- «Князь по полю едет на верном коне».

- «Так вот где таилась погибель моя!»

- «Но примешь ты смерть от коня своего».

- «Пирует с дружиною вещий Олег».

- «И хочет увидеть он кости коня».

Э-ЗАДАНИЕ 90

1. Появление героев баллады.

- завязка

- развязка

- экспозиция

- концовка

- кульминация

2. Встреча Олега с кудесником.

- завязка

- развязка

- экспозиция

- концовка

- кульминация

3. Нападение змеи на князя Олега.

- завязка

- развязка

- экспозиция

- концовка

- кульминация

4. Гибель князя Олега.

- завязка

- развязка

- экспозиция

- концовка

- кульминация

5. Тризна по князю Олегу.

- завязка

- развязка

- экспозиция

- концовка

- кульминация

ПЕРЕКРЁСТОК ИСКУССТВ

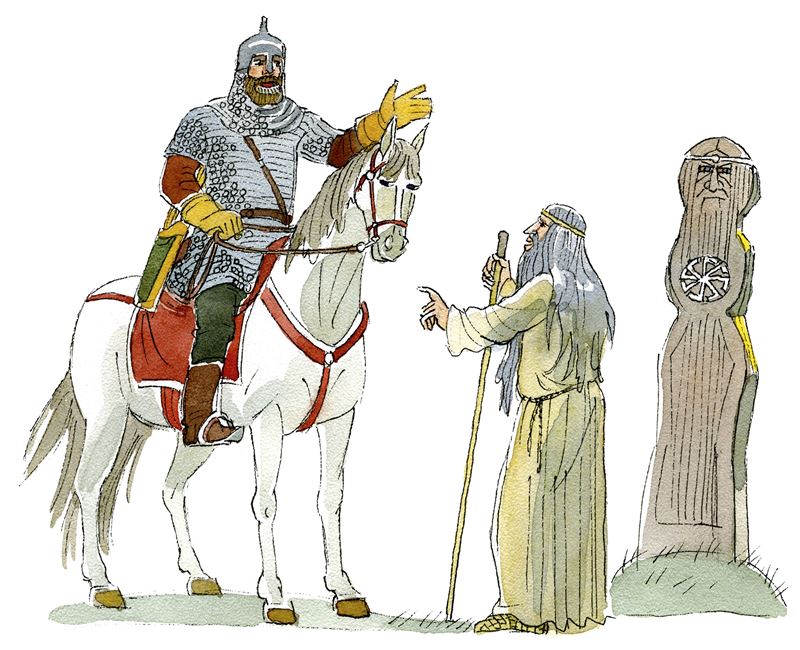

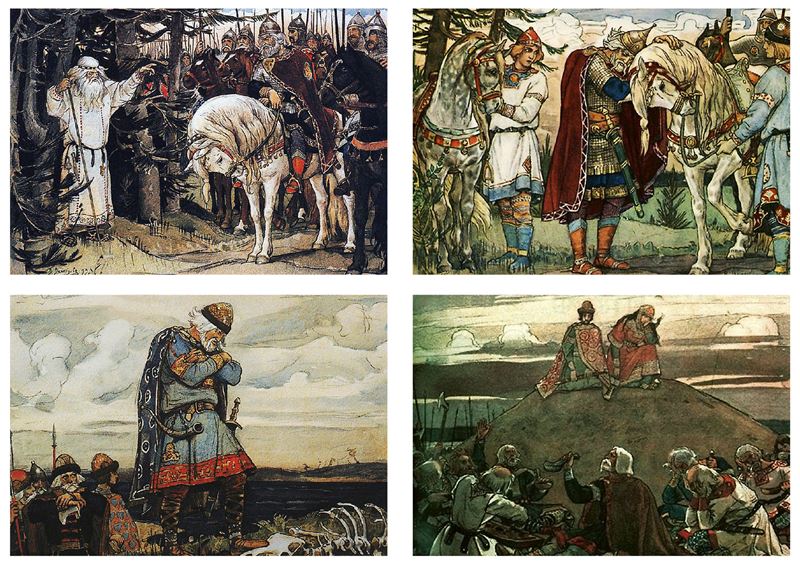

Рассмотрите иллюстрации художника В. М. Васнецова (1848–1926) к балладе Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Найдите и прочитайте фрагменты текста, соответствующие каждой иллюстрации. На какой иллюстрации изображён тот момент, с которого начинается развитие сюжета? Так ли вы представляли себе героев? Какая иллюстрация вам нравится больше всего? Почему?

УЧИМСЯ СЛУШАТЬ

Послушайте, как актёр читает сцену прощания князя Олега с конём. Ответьте на вопросы и выполните задание.

- Какое впечатление на вас произвело чтение актёра?

- Какие чувства князя Олега ему удалось передать?

- Помогло ли вам чтение актёра более зримо представить сцену прощания Олега с конём?

- Выучите прослушанный отрывок наизусть.

РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ

Какому литературному герою вы поставили бы памятник – князю Олегу или кудеснику? Почему? Представьте себе этот памятник и расскажите о нём: где он поставлен, из чего сделан, каков его размер, как изображён герой.

Э-ЗАДАНИЕ 91

Сбирается –

Отмстить –

Позлащённое –

Врата –

Глава –

Брег –

Вкруг –