Географическое положение и климат

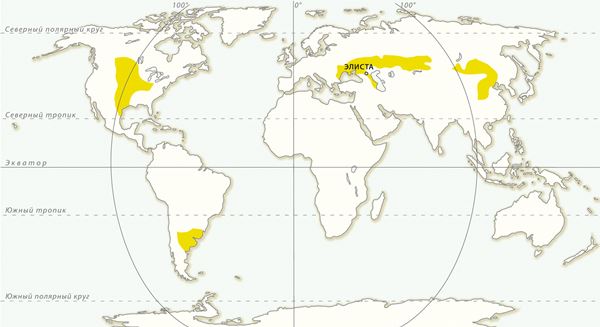

Степи умеренного пояса занимают внутренние районы материков и побережья, которые омывают холодные течения. Это области с засушливым климатом, где испарение превышает годовое количество осадков. В растительном покрове преобладают травянистые растения, остатки которых при перегнивании ежегодно обогащают почву. Степные почвы очень плодородны, поэтому большинство степей распахано.

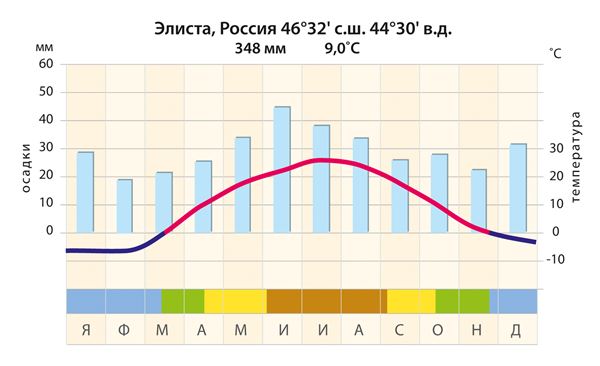

Осадков в степях выпадает немного, 350–550 мм в год, и распределяются они неравномерно. Большая часть осадков выпадает зимой в виде снега и ранней весной в виде ливней, давая начало вегетационному периоду. Летом в степях жарко и сухо, местами даже засушливо.

На границе степей и лесов умеренного пояса расположена переходная природная зона – лесостепь, где местность оживляют большие и малые лесные массивы. В Евразии зона лесостепей и степей простирается на запад вплоть до Среднедунайской низменности. В Венгрии степи называются пуста, или пушта.

Распространению степей способствует сухой континентальный климат. Степи умеренного пояса располагаются между 40° и 55° широты. В разных странах степи называют по-разному: в Евразии – степь, в Северной Америке – прерия, в субтропических регионах Южной Америки – пампа.

- Осадки в течение года распределены неравномерно

- Континентальный сухой климат

- Температура воздуха никогда не опускается ниже нуля

- В областях влияния умеренных воздушных масс

- В областях влияния экваториальных воздушных масс

- Годовое количество осадков превышает 1000 мм

Растительность

Типичными растениями зоны степей являются засухоустойчивые злаки. В степях Евразии растут ковыль, овсяница каменистая, тонконог. В прериях Северной Америки, кроме ковылей, растут высокотравные злаки – бородач, грама и бизонова трава, достигающая в высоту двух метров. Все эти растения приспособились экономить влагу в засушливый период. Во время засухи их листья скручиваются в трубочку, что помогает уменьшить испарение. Кроме злаков в степях растут полукустарники – растения с травянистой надземной и одеревеневшей подземной частью, например различные виды полыни.

Пространство между злаками занимают лишайники и эфемерные цветковые растения. Пионы и тюльпаны эффективно используют талые весенние воды, чтобы быстро расцвести и дать семена. Поскольку растения растут и цветут в разное время и используют воду и питательные вещества разных слоев почвы, то на небольшом участке может совместно произрастать множество видов растений. Самые богатые в мире растительные сообщества находятся в аргентинской горной пампе (90 видов на квадратный метр) и в лесостепи Евразии (более 80 видов на квадратный метр. Примерно столько же видов растений произрастает в самом богатом растительном сообществе Северной Европы – на лесолуге Лаэлату в Западной Эстонии.

Подумай!

- В какое время года сделаны фотографии степи, которые ты видишь в этой секции?

Почвы

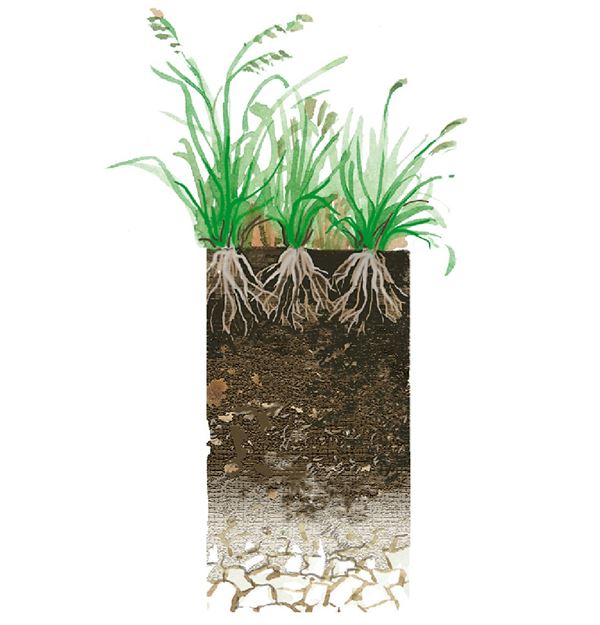

Материнскими породами в степях умеренного пояса являются в основном глинистые, богатые известью осадочные породы – лёссы. Ежегодно в степные почвы попадает большое количество остатков растений. В течение короткого влажного периода происходит их разложение микроорганизмами, которое замедляется во время засушливого лета. Гумус образуется именно в засушливый период. Из-за сухости и большого содержания извести он не разлагается и накапливается в почве. Из-за этого почвы приобретают черно-коричневую окраску. Из-за своей окраски степные почвы называют чернозёмами. Почвы степей богаты органическими веществами и соединениями кальция.

Для черноземов характерен очень толстый (до 2 м) гумусовый горизонт и высокое (местами более 20%) содержание органических веществ. В области распространения черноземов находятся крупнейшие в мире поля, где выращивают пшеницу, кукурузу, подсолнечник и разнообразные кормовые культуры. Крупнейшими в мире производителями зерна являются США, Китай, Индия и Россия.

Черноземы степной зоны очень плодородны и содержат много гумуса.

- Черно-коричневый цвет

- Во влажном и теплом климате органика разлагается быстро

- Красный или красно-бурый цвет

- Во время засухи гумус накапливается в почве, формируя толстый слой

- Питательные вещества сразу же усваиваются растениями, гумус не накапливается

- Много мертвой растительной массы, которая быстро разлагается в период дождей

- Во время засухи разложение органики замедляется

- Ливни постоянно вымывают питательные вещества в нижние слои

Животный мир

По сравнению с саваннами животный мир степей довольно беден. Здесь обитают в основном мелкие млекопитающие, например грызуны, большинство из которых укрываются в норах и питаются степными злаками. Крупных млекопитающих в степях в наше время почти не осталось. В евразийских степях когда-то бродили многочисленные табуны диких лошадей – тарпанов, однако к концу XIX века они были истреблены. Та же участь едва не постигла зубров. К счастью, их популяция была спасена. Из-за распашки степей в горные регионы были вытеснены и некогда многочисленные степные антилопы – сайгаки. На заповедных территориях прерий в Америке еще встречаются стада бизонов.

Одним из самых примечательных обитателей степей и лесостепей Евразии является слепыш. Этот бесхвостый слепой грызун ведет исключительно подземный образ жизни. Прокладывая свои ходы, он разрыхляет почву, обогащая ее воздухом. В степях также довольно много различных пресмыкающихся.

Дикая лошадь, или тарпан, – исчезнувший вид. Последняя особь умерла в 1909 году в России.

- Крупные травоядные

- Хищники

- Мелкие млекопитающие

- Змеи

Подумай!

- Какие виды степных животных исчезли в результате деятельности человека?

Наиболее распространенные виды животных и растений степей

- Слепыш

- Степной хорек

- Луговая собачка

- Бизон

- Койот

- Медяница

Подумай!

- Почему большая часть степных животных – травоядные?

Дополнительный материал. Полуостров Вальдес

Расположенный на атлантическом побережье Аргентины в Патагонии полуостров Вальдéс – уникальный природный уголок, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это типичная южно-американская степь, или пампа. На площади всего 4000 км2 произрастает три четверти всех видов растений пампы, из них 38 растет только в этом регионе. Преобладают ковыли и низкорослые мятлики, а также кактусы.

На побережье скалистые уступы чередуются с низкими прибрежными равнинами, заливаемыми во время приливов. Животный мир полуострова чрезвычайно богат, здесь обитает много редких видов. Здесь можно встретить стада гуанако и более 180 видов птиц. В море водятся южные гладкие киты. На побережье полуострова находятся колонии морских млекопитающих, таких как южные морские котики, на которых время от времени охотятся косатки. Многочисленны в здешних водах и дельфины.

Население степей

Деятельность человека веками оказывала сильное влияние на природу степей умеренного пояса как в Евразии, так и в Северной и Южной Америках.

В Евразии степь образует своеобразный природный коридор между жаркими засушливыми пустынями и тайгой с ее суровым климатом. Неудивительно, что степные просторы всегда манили племена скотоводов-кочевников, живших на территории современных Монголии и Китая. В поисках лучших пастбищ они легко преодолевали огромные расстояния. Быстро двигаясь на запад, Чингисхан и другие вожди монгольских племен захватывали и подчиняли себе огромные территории.

Перевод

Бескрайняя степь, расположенная на высоте 1500 м над уровнем моря, является родиной монголов – кочевого народа, живущего в одном из самых суровых мест на Земле. По территории, равной по площади Западной Европы, до сих пор кочует более миллиона скотоводов. Монголы живут в юртах, которые защищают их даже от зимних морозов, достигающих –50 ℃. Жизнь их напрямую зависит от животных, главными из которых являются лошадь и верблюд. Около 10 раз в год юрты разбирают и перевозят на новые пастбища. Для сборки и разборки юрты требуется менее часа. Монголы славятся гостеприимством, и в юрте всегда оставляется пустой уголок для гостей.

В XIII веке Чингисхан впервые объединил кочевые народы Азии с целью завоевания новых территорий. Он создал самую крупную из когда-либо существовавших империй, простиравшуюся от Кореи до Венгрии. Его завоевательные походы стали легендой, а кочевые народы Азии были объединены в единый монгольский народ.

Лошадь для монголов – главное животное. Это и средство передвижения, и источник мяса и молока. Из лошадиного молока делают кумыс, сыр и масло. Козы и овцы дают необходимые в таком климате жирное мясо и шерсть, из которой делают войлок. Лошадиный навоз используется как топливо.

Монголы – очень сплоченный народ, чтящий свои традиции. Летом они устраивают фестивали, где соревнуются в основных навыках своих предков – стрельбе из лука, скачках и борьбе.

Именно кочевники-скотоводы и воинственные кочевые племена повлияли на современный облик засушливых степей Казахстана, России и Украины. Позднее к этому добавилось многовековое возделывание полей. В наши дни кочевников-скотоводов стало меньше. Кочевые народы Монголии переселились в столицу, Улан-Батор. Причиной стали суровые зимы, во время которых погибал скот, и отсутствие медицинской помощи и школ в деревнях.

Почти половина из 3,2 млн жителей Монголии проживает в столице. В окрестностях города проживают бывшие скотоводы, которые составляют почти половину населения столицы.

Богатые гумусом черноземы распространены в северной части зоны степей и в лесостепях, где выпадает больше осадков. На протяжении многих веков там занимались земледелием. И в наши дни здесь выращивается большая часть мирового урожая кукурузы, пшеницы, сахарной свеклы и подсолнечника. Однако редко растущие культурные растения не защищают почву от эрозии и образования глубоких оврагов. Из-за искусственного орошения в верхние слои почв постоянно вносятся растворенные соли, которые после испарения воды остаются в почве, вызывая ее засоление. Тем самым искусственное орошение привело к снижению плодородия степных регионов России и Украины.

Во многих регионах степного пояса имеются крупные месторождения полезных ископаемых. В таких местах за последнее столетие возникли крупные промышленные районы. В Украине добывают каменный уголь и железную руду, а в Казахстане – цветные металлы. Из руды выплавляют металл, из которого на заводах изготавливают сельскохозяйственные машины, промышленное оборудование и многое другое.

- Засоление почв

- Исчезновение природной растительности

- Эрозия, овраги

- Искусственное орошение

- Возделывание полей

- Редко растущие культурные растения

Понятия

- прерия – равнина, поросшая травянистой растительностью, в умеренном поясе Северной Америки; название степи в Северной Америке

- степь – равнина, поросшая травянистой растительностью, в умеренном поясе Евразии

- черноземы – плодородные, богатые гумусом и кальцием темноокрашенные почвы, характерные для степей умеренного пояса

- овраг – форма рельефа в виде глубокой ложбины, образованной временными водотоками

- эрозия – разрушение горных пород и почв поверхностными водными потоками